Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie rückte ein Virus ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Abgesehen von HIV wurde wohl nie zuvor so viel über einen Krankheitserreger und die Möglichkeiten, ihn zu bekämpfen, informiert, auch von Seiten der Wissenschaft. Dennoch ist das Wissen über Viren und Impfungen in der Bevölkerung noch immer äußert mangelhaft, wie Online-Studien der Universität Graz zeigen.

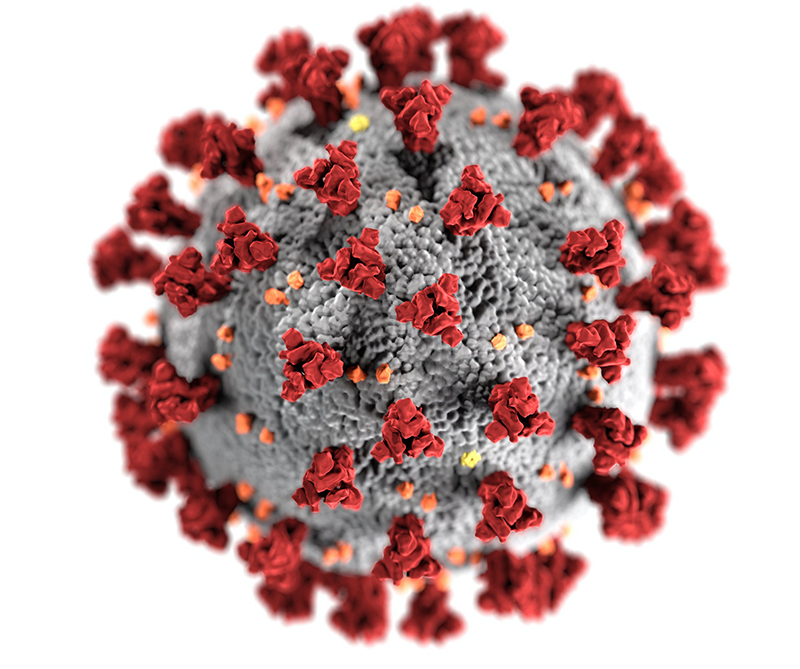

Marc Bracko und Uwe Simon vom Fachdidaktikzentrum für Biologie und Umweltkunde führten in der Wintersaison 2020/21 zwei große Umfragen durch. „Wir wollten herausfinden, was Erwachsene und Jugendliche über Viren, darunter SARS-CoV-2, und Impfungen wissen“, fasst Simon zusammen. Die Ergebnisse waren ernüchternd. So meinten 27,5 Prozent der rund 1030 befragten Erwachsenen in Studie 1 fälschlicherweise, Viren seien Einzeller. Zehn Prozent charakterisierten sie als Bakterien, und 5,6 Prozent dachten, man könne sie mit Antibiotika bekämpfen. „Weniger als ein Viertel klassifizierte Viren korrekterweise als leblose Teilchen“, berichtet Simon. Bei den knapp 1730 Jugendlichen der Studie 2 fielen die Zahlen noch einmal signifikant schlechter aus. Das galt auch für die Aufgabe, ein Virus in vorgelegten Zeichnungen zu erkennen. In beiden Studien kreuzte weniger als die Hälfte der Teilnehmenden das Richtige an. Bei den Erwachsenen entschieden sich mehr als ein Drittel, bei den Jugendlichen sogar mehr als die Hälfte für ein Bakterium.

Auch in Bezug auf Impfungen gab es eklatante Wissenslücken. So glaubten knapp zehn Prozent der Erwachsenen und 15 Prozent der Jugendlichen, in Vakzinen seien Antibiotika enthalten. Drastisch überschätzt wurde die Anzahl von Impfschäden in Österreich, während der für Herdenimmunität gegen Masern notwendige Prozentsatz an geimpften Personen – tatsächlich rund 95 Prozent – sehr stark unterschätzt wurde. Mit Blick auf Covid-19 meinten viele, dass es das SARS-CoV-2-Virus gar nicht gebe bzw. dass es vom Menschen gemacht worden sei. Interessanterweise waren diejenigen, die besser über Viren Bescheid wussten, signifikant eher bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. „Solide, wissenschaftsbasierte Grundkenntnisse sind sehr wichtig, um nicht Fake News ausgeliefert zu sein, sondern in einer konkreten Situation fundiert entscheiden und danach handeln zu können“, betont Simon.

Aufholbedarf in der Schule

„Große Wissenslücken hatten insbesondere Jugendliche, die eine Mittelschule besuchen, auch im Vergleich mit Gleichaltrigen aus der AHS“, berichtet Bracko, der mittlerweile Lehrer ist. Aber nicht nur hier bestehe Aufholbedarf. Generell schnitten die Erwachsenen in allen Bereichen signifikant besser ab als die SchülerInnen, selbst wenn nur die Abschlussklassen der Oberstufe berücksichtigt wurden. „Das zeigt, dass in den Schulen die Wissensvermittlung zu Viren, viralen Erkrankungen und Impfungen deutlich verbessert werden muss“, sagt Simon und verweist auf einen weiteren Aspekt: „Offenkundig müssen wir viel stärker die Unterschiede zwischen Viren und Bakterien herausarbeiten, damit Menschen bei viralen Erkrankungen nicht fälschlicherweise zu Antibiotika greifen.“ Denn damit fördern sie die Entwicklung resistenter Keime, an denen jährlich weltweit bereits über 700 000 Menschen sterben. „Diese Zahl könnte Schätzungen zufolge in ein paar Jahren auf zehn Millionen steigen. Und es wäre möglich, dass in der Zukunft eine Pandemie durch antibiotikaresistente Bakterien hervorgerufen wird“, warnt der Forscher.

Publikation

Virus-related Knowledge in Covid-19 Times - Results from two Cross-sectional Studies in Austria and Implications for School

Marc Bracko, Uwe Karsten Simon

International Journal of Biological Sciences 2022; 18(4):1627-1650. doi:10.7150/ijbs.69224